„Laufsteg des Lebens“

Eine performative Installation von Lydia Klammer und Kęstutis Svirnelis

In der interdisziplinären Performance „Laufsteg des Lebens“ entfaltet sich ein choreografierter Parcours durch die Topografie des Daseins – eine poetisch-archaische Erkundung von Körper, Materialität, Fremdheit und Befreiung. Im Dialog zwischen der Performerin Lydia Klammer und den kinetischen Objekten des litauischen Künstlers Kęstutis Svirnelis entsteht ein hybrides Environment, das gleichermaßen Bühne, Ritualstätte und psychologischer Resonanzraum ist. Die Anordnung eines langgezogenen Laufstegs – durchzogen von skulpturalen Stationen, die sich teils autonom bewegen – evoziert den Gang durch ein Leben, das von Konfrontationen mit dem Fremden, dem Körperlichen und dem Inneren geprägt ist.

Bereits die Eingangsszene, in der die Performerin im weißen Ganzkörperanzug in einem Lichtkegel sitzt und mit sich selbst in Berührung tritt, markiert den Ursprung eines Bewusstseins: das tastende Sich-Selbst-Erkennen. Der gezeichnete Halbkreis mit dem Finger wirkt wie ein magischer Akt der Selbsteinrahmung – als formiere sich Identität im Akt der performativen Selbstvergewisserung.

Im Übergang zur nächsten Szene tritt die Performerin in eine vegetativ anmutende Zone: ein „Wald“ aus schwarzen Schläuchen, an deren Enden Gummihandschuhe wie schlaffe, abgeworfene Gliedmaßen hängen. Die Objekte, Wurzeln gleich, verbinden sich mit dem Boden und geben der Szene eine organisch-unheimliche Präsenz. Die Berührung der Schläuche durch die Performerin aktiviert die Mechanik – Arme schnellen nach oben und sinken herab wie Lebewesen. Die Umarmung, in der die Performerin auf dem Boden liegt, evoziert ein Wechselspiel von Geborgenheit und Bedrohung. Die schwarze Gummihaut der Hände verleiht dem Moment eine fast fetischhafte Erotik, gleichzeitig eine Deutung von Unheimlichkeit als Wiederkehr des Verdrängten.

Ein monumentaler, vertikal aufragender Metallmast unterbricht die horizontale Bewegung der Performance. Seine Kälte, seine Stele-artige Monumentalität wirkt wie ein Totem der Moderne. In der Interaktion mit ihm erfährt die Performerin einen Körperverlust und zugleich eine Körperverwandlung: Als sie den Arm durch den Mast steckt, kehrt er mit einem roten Handschuh zurück – ein fremdgesteuertes, aggressiv agierendes Glied, das sich gegen sie wendet. Die Geste des Würgens – eine autoaggressive Umklammerung – lässt sich als performativer Kommentar auf Entfremdung, aber auch auf Selbstüberwindung lesen. Die Abstreifung des Handschuhs wird zur Katharsis.

Die nächste Station – ein langgestreckter Erdhaufen – führt die Künstlerin in einen erdverbundenen Zustand. Erde als archetypisches Element der Transformation wird nicht nur taktil erforscht, sondern geradezu rituell bewohnt. Die weiße Haut des Anzugs wird durch Erde befleckt – eine Art Auflösung der Reinheit zugunsten von Nähe zum Ursprung. Die roten Handschuhe, die plötzlich aus dem Erdreich schießen, unterwandern dieses Moment der Harmonie und rufen eine surreale, fast absurde Spannung hervor: Bedrohung aus dem Inneren des Vertrauten. Ihr Versuch, die Objekte umzuwerfen – vergeblich, da sie sich wieder aufrichten – beschreibt eine Sisypheanische Konfrontation mit dem Unausweichlichen.

Im Schatten des kupfernen Kessels kulminiert die Szene in einem Moment absurder Leere: Die Erwartung der Ausgießung wird enttäuscht, die vermeintliche Offenbarung bleibt aus – der Kessel, Symbol des alchemistischen Wandels, ist leer. Diese Leere ruft eine plötzliche Bewegung hervor: eine Flucht nach vorn, eine Flucht aus der Erwartung.

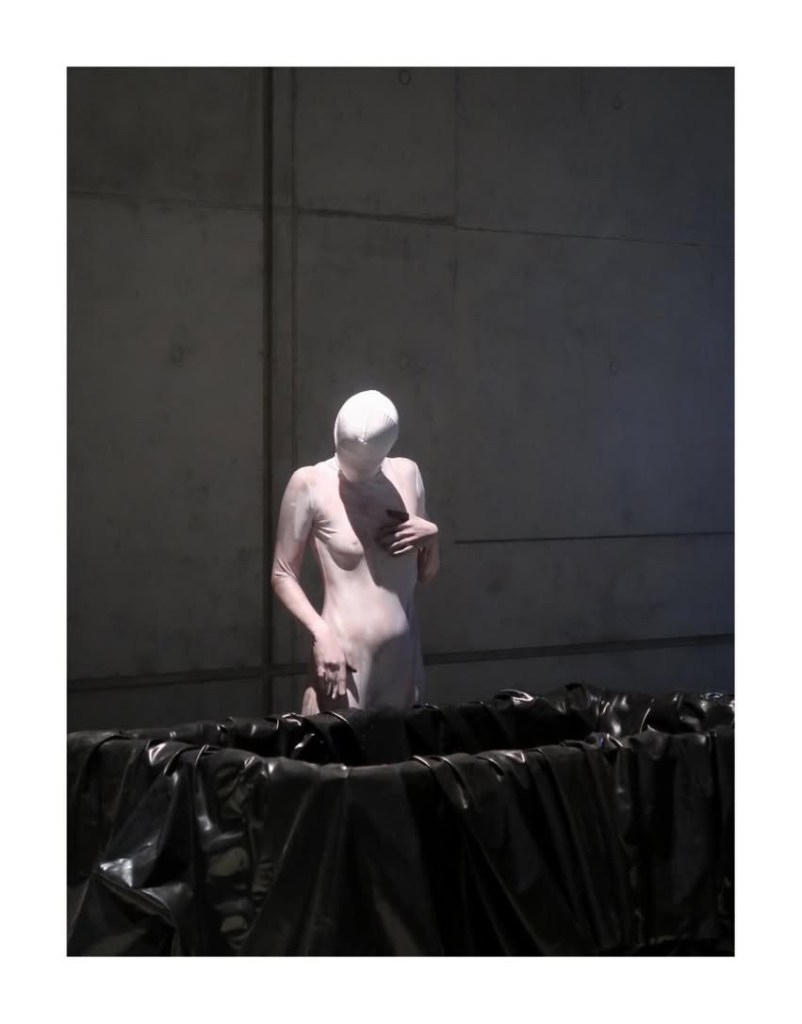

In der schwarz ausgekleideten Wasserwanne, einem dunklen Spiegel des Selbst, beginnt ein Spiel mit Flüssigkeit und Transparenz. Das Element Wasser ermöglicht einen Übergang zu fluiden Identitäten, zum Sich-Verströmen und Sich-Auflösen. Die Performerin erforscht die Grenzfläche zwischen Haut und Flüssigkeit, zwischen Innen und Außen. Das Tropfen, das Gleiten, das Aufsaugen – es ist ein sinnlicher Dialog mit dem Element. Der Ballon im Wasser, erst widerständig, beginnt sich durch ihre Aufmerksamkeit zu verändern: Er wird leicht, erhebt sich, löst sich von der Schwere des Elements. Die Interaktion wird zur Metapher für einen inneren Wandlungsprozess – von Trägheit zur Erhebung. Die Schwerelosigkeit des Ballons steht in Kontrast zur Nässe und Durchlässigkeit des Körpers. Es ist, als ob etwas von ihr gelöst wurde – und zugleich erhoben.

In der finalen Szene legt sich die Performerin erneut auf den Boden – nun als letzte Geste der Hingabe. Der über ihr anschwellende Ballon, pränatal anmutend, beginnt zu vibrieren, in sich etwas Unfassbares bewegend. Die Spannung baut sich langsam auf, bis sie jäh in einem Knall entladen wird. Weiße Federn regnen herab – ein Moment zwischen Erlösung, Tod und Gnade. Die sanfte Bewegung der Federn durchkreuzt die zuvor herrschende Spannung, als würde sich das Unsagbare endlich materialisieren – als Zeichen, nicht als Erklärung. Daneben, wie unbemerkt, liegt eine schwarze Krone mit spitzen Kabelbinderstacheln: ein Symbol von Macht, Schuld oder Opferrolle – und gerade durch die Nicht-Beachtung in ihrer Ohnmacht entlarvt.

Entdecke mehr von Lydia Klammer

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.